例年では5月末から梅雨入りの地域が多いかと思いますが、2021年の梅雨入りは、九州〜東海にかけての全地方で統計史上1~2位という記録的な早さとなっており、全国的に早い梅雨入りとなっています。

その様な中で、私たち鉄鋼業界の天敵でもある”サビ”は梅雨の時期は湿度も高まり、多くの方が悩まされているかと思います。

そこで今回は、サビにも様々な種類がありますが「”白サビ”はどうやって発生するのか?害はあるのか?」についてご紹介します。

白サビとは?

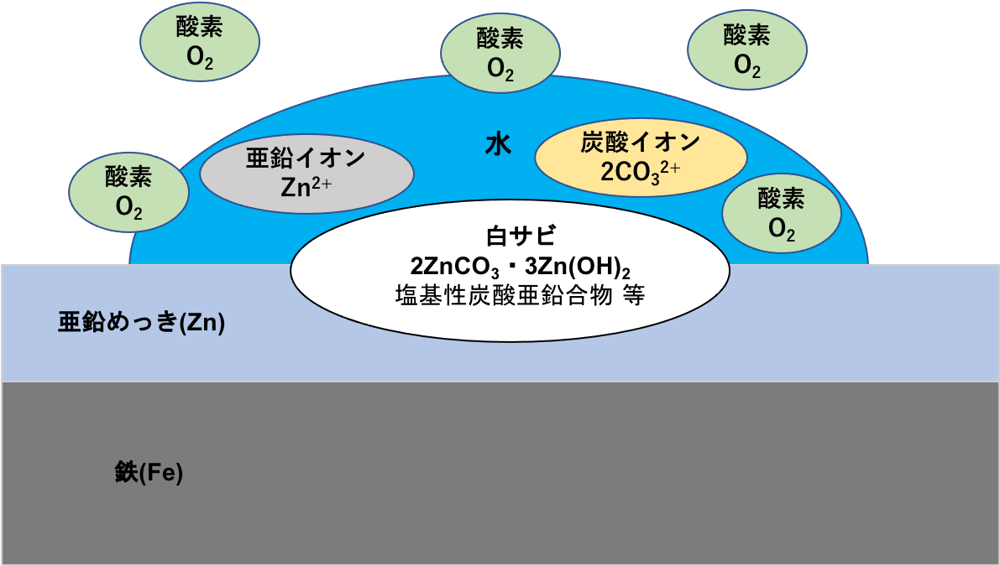

”白サビ”とは、主に水分と空気が要因となり亜鉛が酸化して発生した”亜鉛のサビ”の事です。この酸化した亜鉛は専門用語では”塩基性炭酸亜鉛”と呼ばれ、私たちが目にする白いチョークの粉の様な”白サビ”になります。

雨や湿気が多い梅雨や台風の時期に”白サビ”は発生し易く、雨や湿気以外に強酸性物質/強アルカリ性物質/有機酸/食塩等が亜鉛の表面に付着する事でも”白サビ”は発生し易くなります。

そもそも白サビはどうやって発生するの?

白サビの発生メカニズムは以前ご紹介致しました、赤サビの発生メカニズムと同じく、空気と水分と亜鉛が反応することで発生します。

赤サビと異なる部分としては、”鉄”ではなく”亜鉛”が錆びてできた”塩基性炭酸亜鉛”が普段目にする白色の粉の正体になります。

白サビが発生しやすい主な条件として下記が挙げられます。

- 亜鉛めっき当初の銀色の光沢がある、溶融亜鉛めっき皮膜が活性な状態の時。

- 屋外での積み重ねや、シートを掛けての長期保管で水分が溜まり乾燥しにくい場所。

- 雨/結露/湿度が高い環境下での保管。

- 海岸地帯や融雪剤等の腐食物質が多い環境下。

害があるのか?

では、白サビは「赤サビと同じく、鉄を腐食させてしまう害のあるサビなの?」と不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。

結論から申しますと、JIS規格 H8641では下記内容の通りめっきの表面に発生する白サビは赤サビとは異なり、耐食性にはほぼ影響がないと記載されています。

日本産業規格JISH 8641-2007(要約)(溶融亜鉛めっき)

6.めっきの品質めっきの品質は、次による。

6.1外観 めっきの外観は、受渡当事者間の協定による用途に対して使用上 支障のある不めっきなどがあってはならない。また、めっき表面に現れる耐食性にはほとんど影響のない、濃淡のくすみ(やけなど) 及び湿気によるしみ(白さびなど)によって合否を判定してはならない。

(備考)めっきの主目的は、耐食性にあり、美観的要求事項を満足させることではない。また、装飾の目的で施されるものでもない。めっきは表面素材を滑らかにすると考えがちであるが、素材表面より良くならないのが普通である。

白さび

保管中に雨水の付着、結露などによって生じた塩基性炭酸亜鉛などの腐食生成物。

(参考)白さびによるめっき皮膜の消耗はわずかで、耐食性にはほとんど影響はない。

ですので”サビ”と呼ばれていますが、鉄自体が直ぐに錆びて耐食性が落ちてしまう”赤サビ”とは異なり、”白サビ”は腐食から鉄を守る為に作用するモノで、赤サビを遅らせる効果があると言われています。

まとめ

今回は白サビは何故発生するのかそのメカニズムと、どの様な害をもたらすのかについてご紹介し、白サビは同じサビでも、鉄を守る為の”サビ”ということが分かりました。

一方で、製品外観の低下に繋がる可能性はあり、DIY等の用途に使用を考えているお客さま等の外観を注視する方には大きな問題となりますので、定期的な換気等を行い白サビ対策に取組んで頂ければと思います。

また、僅かではありますが皮膜の消耗は起こっているので、長期的に白サビを放置していると素材の下地にまで影響を及ぼし赤サビの発生要因になる可能性もございますので、定期的な製品の確認を行なって頂ければ幸いです。

何か白サビ対策や製品置き場についてお悩みやご相談が御座いましたら、お気軽に下記お問合せフォームよりご連絡頂ければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

- タグ:

- 話題/トピックス

- キーワード:

- 白サビ/赤サビ

![[JP]ブログを無料で購読する](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/8005843/interactive-168648084244.png)